销量碾压BBA,中国高端新能源车已实现弯道超车?

中国品牌应该利用合资品牌尚未全面发力的空窗期,提升自身的实力,形成先入为主的良好印象和口碑,将核心竞争力从成本优势变成中国自信的情感优势,从而获得更持久的竞争力。

>

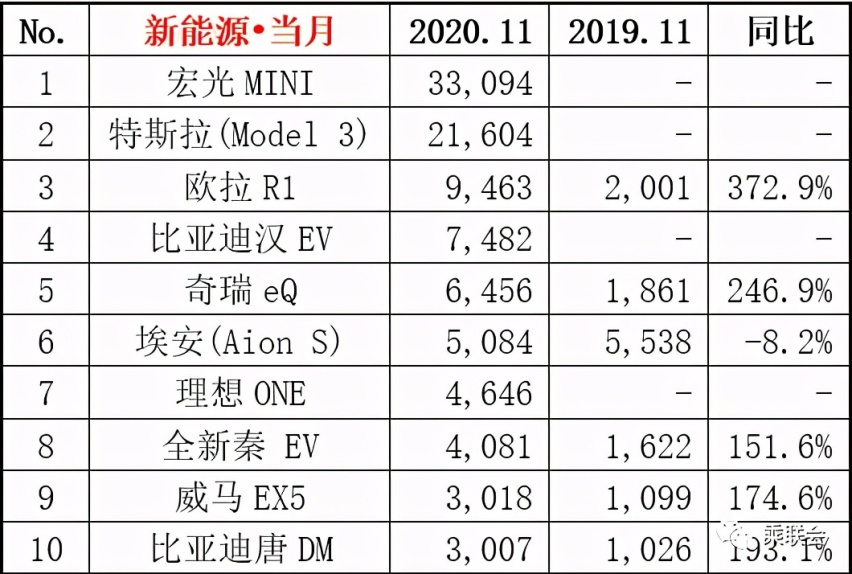

在新能源汽车市场,中国品牌的销量和市场份额呈现出与燃油车市场完全不同的景象,蔚来ES6(参数|询价)、汉EV(参数|询价)等车型的销量碾压奔驰EQC(参数|询价)、奥迪e-tron等传统豪华品牌的新能源产品。插混市场也是如此,比亚迪的唐DM(参数|询价)、汉DM(参数|询价)、理想ONE(参数|询价)等等车型也让合资品牌难以望其项背。

中国品牌在30万元左右的市场傲视合资品牌,从来没有在燃油车时代出现过。当前的大好形势,是不是能够证明中国品牌在新能源汽车市场的实力超越了BBA,实现了弯道超车?如果我们理性客观地来分析的话,实际情况可能并非如此。

中国品牌价格优势取胜?

首先,中国有政府层面的调控措施,在新能源汽车领域先人一步。以北京为代表的城市实行限牌限行措施,用政策催生了一个庞大的新能源汽车市场。春江水暖鸭先知,政策驱动下中国自然孕育了一批新能源汽车企业,中国品牌新能源汽车得以在研发、生产、市场投放等环节取得了全面的先发优势,如入无人之境。

合资的品牌则布局的相对较慢,尤其是规模巨大、需要协调全球多个市场的企业,在新能源化的节奏上相对保守,加之研发、验证流程更加程序化,因此在终端市场上的产品型号数量、占有率都相当低。这使得中国品牌在很多细分市场并没有直接的对手,率先抢占了市场份额。

其次,中国品牌新能源汽车也在相当程度上沿用燃油车时代的成本优先策略。以品牌建设相对成功的蔚来为例,ES8作为一辆车身长度超过5米的C级的SUV,起售价仅46.8万元,而同级(尺寸甚至更小)的奥迪e-tron起售价则达到了69.28万元。

蔚来的售价还算与合资比较接近的,理想ONE、小鹏P7(参数|询价)等车型与同级合资品牌的差价更大,甚至可以用倍数来衡量。以理想ONE为例,在各方面技术都没有优势的情况下,用增程——一种对于大型车辆而言是低成本、低效率的解决方案——来”忽悠“消费者,以求获得便宜、性价比更高的标签,来博眼球,达到获客目的。

我们看到,面对高高在上的合资品牌,中国新能源汽车拥有绝对的价格优势,从而换取了销量上的成功,着实有些”胜之不武“的意味。

不信?如果将对比对象换成价格不断下探的特斯拉,谁敢说自己凭实力弯道超车?所以,中国品牌的新能源汽车销量碾压BBA,我们要理性看待,不能盲目的认为是中国品牌强大了,强大到让中国消费者都有了自信。

但是,这个也给了中国品牌一个启示和机会,应该利用合资品牌尚未全面发力的空窗期,来真正提升自身的实力,培育品牌好感度,增强消费者的信心,形成先入为主的良好印象和口碑,将核心竞争力从成本优势变成中国自信的情感优势,从而获得更持久的竞争力。

这样,当合资品牌杀入市场时,已经做好了准备的车企才能临危不惧,从容应战。彼时,若中国品牌新能源仍然能碾压合资品牌,我们才能说中国品牌的电动汽车真正实现了弯道超车。

革命尚未成功,车企仍需努力

众多研究和案例都证明,成本优势不是长久之计,很容易被对手追平,而且城池也不够坚固,不能持续转化为销量。因此,中国品牌应该尽快实现向上,尽快找到新的核心优势来取代成本优势。

这样的博弈局面在燃油车时代已经出现过。跨国巨头的成本优势绝对不能忽视,他们一次研发可以在全球市场销售,总产销量远大于任何一个单一市场,每一辆车平摊的开发、测试、制造、广告边际成本都有绝对优势,一旦大众或通用等擅长生产经济型车企业开始大规模量产纯电动平台新产品,将抹平自主品牌的价格优势,依靠低成本策略占领市场的车企大概率将难以为继。

不要认为这是危言耸听,一款Model 3(参数|询价)就已经让中国新能源车企焦头烂额,燃油车的竞争格局在新能源汽车领域复制绝对有可能。

如果中国车企仍然用燃油车时代的运营思维来经营新能源汽车,最终恐怕难逃市场份额拱手送人的命运。人间正道是沧桑,归根到底,中国车企需要通过增强自身综合实力来赢得竞争。

趁着外资品牌布局尚未完成,中国品牌一定不能满足于当前的利润,而是要精益求精,加强自身实力的提升,用科学的方式管理品牌、研发、生产、传播,360度无死角构建坚固堡垒。

破釜沉舟,真正重视新能源

在某种程度上,燃油车业务已经成为车企发展新能源业务的掣肘,中国传统车企在打造新能源车型的时,应该注意区隔。

拥有燃油车业务的企业,出于共享成本的考量,会生产同款的燃油车与新能源汽车,而这些同款的燃油车的存在,将显著影响新能源车的形象和档次——没有人喜欢花几倍的价钱去买外观趋同的产品,这也能解释为什么很多车型都是中低配更畅销。纵观销量榜,排名靠前的车子,绝大多数都都符合这一点,比如欧拉R1(参数|询价)(欧拉黑猫(参数|询价)),Aion S(参数|询价)等。

资本市场也认可这种专注于新能源的公司和品牌,蔚来和小鹏等等公司,估值要显著高于既有燃油车又做新能源业务的公司——虽然这些车企的销量以及利润状况都更好。

这也给了传统的汽车公司启示,即便不在股权上进行切割,也要在品牌和运营团队上进行区别,独立运营新能源车型。以破釜沉舟的心态去经营新能源,才能真正闯出一片天。很多企业都已经意识到这一点了,成立新公司和新品牌来运营高端智能电动车,长城“沙龙”项目,上汽的智己,东风的岚图都将给人们带来新的惊喜。

总体说来我们要客观的看待中国新能源车企的销量优势,不能被眼前的胜利蒙蔽了双眼,不要指望雕虫小技能够“超车”,一定要精益求精,艰苦奋斗。别人走过的路,我们一步也不能少走,而且要走得更快,更稳,才能在未来的竞争中取得优势,才能把市场份额真正转化为消费者对中国品牌的信任,才能使我们的汽车工业更加强大。