这一撞能说明什么?解读皓影对撞威兰达视频

皓影(参数|询价)对撞威兰达(参数|询价)测试始末

近日,汽车媒体懂车帝发布了广汽本田皓影和广汽丰田威兰达正面对撞的碰撞测试视频,与以往测试机构碰撞标准不同的是,该媒体采用双车64km/h的50%偏置对撞形式。

这意味着在碰撞测试过程中,皓影和威兰达是以128km/h的相对速度、50%的重叠率(驾驶员侧)正面对撞,再根据车体变形程度及假人伤害数据进行评价。

此次测试的两款车型均为各自车系的次低配,广汽本田皓影是售价17.98万元的2020款 240TURBO CVT两驱精英版,广汽丰田威兰达则是售价19.78万元的2020款 2.0L CVT两驱豪华版,比皓影贵了2万元。

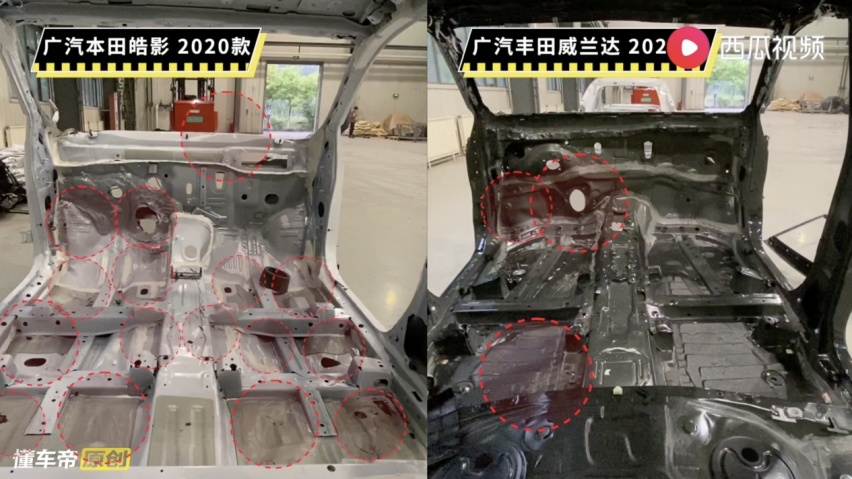

最终的对撞结果,皓影与威兰达均出现了不同程度的车头溃缩,但均没有影响到车体外部结构与A柱,属于此速度下对撞后的优秀表现。不过进一步分析后发现,皓影的车体有多处地方发生凹陷变形,而威兰达虽然也有变形的情况,但是数量较少。

因此,公众开始在网络上沸腾,对皓影乃至广汽本田进行声讨,认为其在被动安全方面表现不佳,似乎一夜之间皓影便成为了地球上最不禁撞的车型。但是,事实真的是这样吗?

在说清楚这件事的原委之前,首先我们要了解安全碰撞测试的目的是什么。每个国家都有自己的汽车碰撞安全标准,咱们也并不例外,不过这些安全标准有的是强制性,有的是非强制性。像GB 11551-2014《汽车正面碰撞的乘员保护》便是强制性的,而GB/T 20913-2007《乘用车正面偏置碰撞的乘员保护》就是非强制性的推荐标准。

理论上厂家在研发新车时只要满足最低的安全标准就可以合法上路,但是本着对消费者安全负责的态度,以及C-NCAP和C-IASI中保研等机构的日渐严苛,都让厂家必须不断拔高自身产品的安全性能,才能在终端消费市场具有良好的斩获。

所以说,这些第三方测试机构起到了一个很好的监督作用,可能在某些环节或科目上的标准不尽相同,但它们都是受到国家承认,消费者认可,同时具备完善测试体系的专业机构。而我们在评判某个产品的安全性能优劣时,也需要综合考虑,切忌只听信一家之言。

出发点值得称赞,但测试严谨性也要理性推敲

说回皓影和威兰达的对撞测试,相比于中保研等专业机构采用的铝蜂窝芯结构制造的可变型壁障,两款实车对撞或许更贴近于真实的车祸场景,并且同为日系紧凑型SUV,在同一测试环境下能够让两款车的差距一目了然,我觉得这样的形式,或者说选题策划的出发点都是值得认可的。

但毕竟是媒体测试,和C-NCAP、C-IASI中保研这样极具权威性的专业测试机构仍然有本质的区别,并且目前国内没有任何权威机构进行过双车对撞的测试,也就是说毫无范本或标准可以借鉴,那么友媒在测试过程中能否对每项环节都做到足够的科学和严谨,就会让人心存疑问,后续的测试结果也难免在参考价值上打个折扣。

而如果细究对撞测试的过程,也确实有值得推敲和探讨的空间。这一次友媒的测试虽然理论上还原了两款车型以相同速度迎面相撞的过程,但最大的问题便是两款自重不同且搭载不同轮胎的车型,它们在被相同的力弹射出去时,由于与地面摩擦力系数不同的原因,二者的初始速度以及最终碰撞时作用在自己身上的力也必定存在着一定程度的误差。

这也正是为何世界范围内最有说服力的一些碰撞测试都需要在一个尽量保证每款车型相对公平且严谨的环境下进行。因此,这次碰撞成绩是否能够真实代表实际生活中的最终结果仍旧需要更多的真实数据分析。

同时,车内座椅材质等缓冲区域对于车内乘员的安全保证也值得一提。测试时的座舱完好程度也应该作为考量的因素。车内人员受到撞击时所要承受的力决定了其受伤程度。皓影无论是座椅还是头枕本身都能够提供一定程度的安全性,是否车辆前端在碰撞时吸收了撞击的力度来减少人本身承受到的冲击也值得考虑。

还有一点也是碰撞测试与现实会有所差距的地方便是车辆的负载变化。碰撞测试中的车辆一般是以一个较为迅速的加速度过程来迎接撞击,而在现实生活之中,车辆碰撞最为常见的则是车辆在碰撞前已经有了一个减速的过程。这也是厂商在测试阶段会最先模拟出的场景。

不同速域、不同减速度、不同的撞击面积,这一系列变量的不同都会让车辆的受损程度有着较大的区别。那么对于车辆这么一个无法脱离物理定律的载体而言,其在加速度阶段及减速度阶段的前后负载变化是有很大区别的。车身在前、后载荷转移的同时,车身架构及车体必然会产生一定的扭转和形变,当然这样的改变一定是肉眼无法看出来的。对于任何材料而言,不同阶段力的变化都会导致最终主要受力点有所区别。碰撞测试也应当将这些数据纳入考量的范畴,结合多种可能的实际情况中的场景,再对于车辆的安全性进行评估。

安全性的核心是保证乘员受到的伤害尽量最低

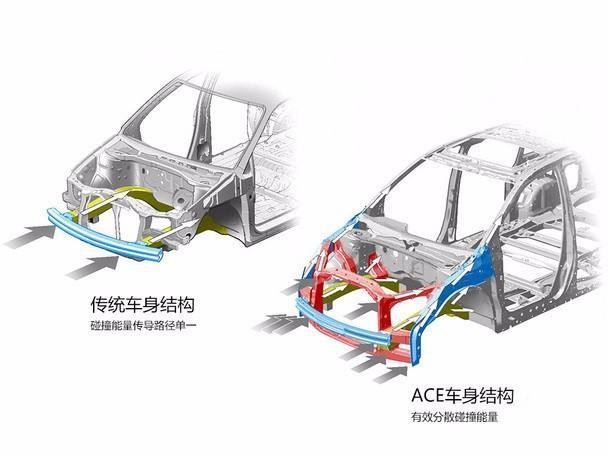

现如今已经有一大批消费者明白了汽车并不是铁皮越厚越安全这件事,而对于汽车的车身碰撞来说,安全性的定义就是——减小由于碰撞造成乘员伤害的程度或车身保护乘员的性能。尤其对于车辆的变形区,这些结构必须要尽可能的吸收能量,将碰撞过程中作用于乘员身上的力和加速度降到规定范围内。综合来看的结论就是,车身的变形可以说是既重要也不重要。说它重要是因为只有产生变形才能吸收碰撞的能量;而说它不重要是因为,安全性的核心最终还是要保证乘员受到的伤害尽量最低。

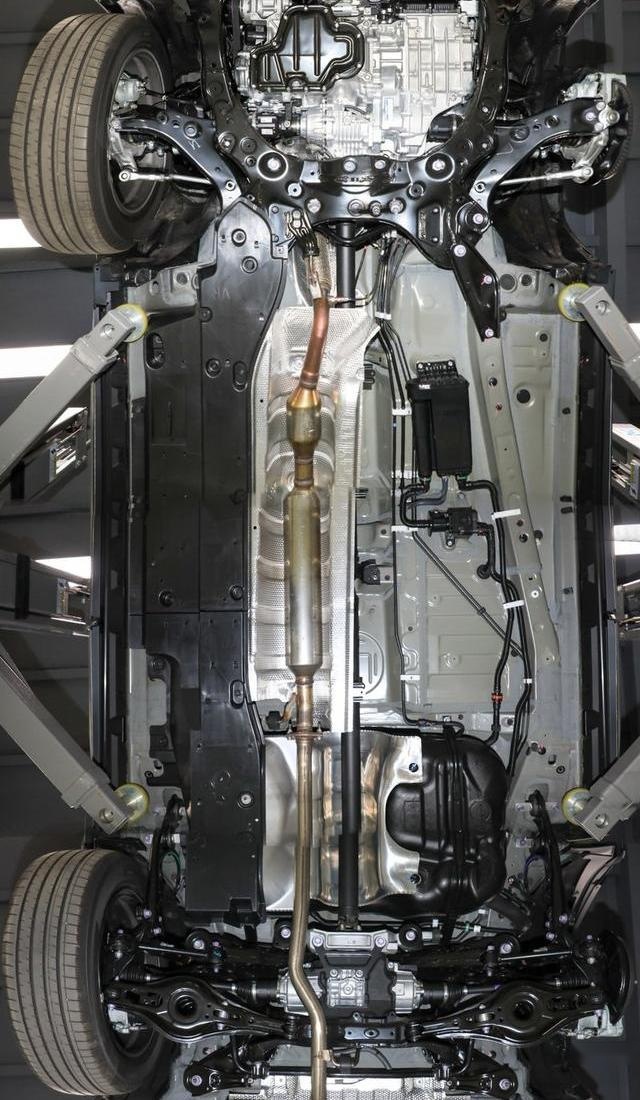

在威兰达和皓影的对撞实验中,拆解之后前者车身结构依旧平整,而后者从头到尾都出现了变形这个现象,其实与两款车的安全性能并无太大关系,更多的可能性是丰田的GOA车身结构,与本田的ACE车身结构在策略上有所不同。

本田的ACE车身在前部一个显著的特征就是采用了名为shogtun的结构设计,这一设计的目的就是通过与纵梁形成有效连接,分散撞击的能量。那么从视频中的碰撞结果来看,只能说明皓影的整个车身都更加明显的有效参与了能量的化解,也就是皓影副车架参与吸能更多这一实验现象的理论依据。

而丰田的GOA车身的则同样为了应对碰撞测试,在TNGA架构的车身上加入了贯通式的车底纵梁以配合横向的固定器,也是一样的来保证乘员舱的安全。只是可能在碰撞之后修车的时候损失稍小一些,从视频中的碰撞结果来看,更少的变形点也佐证了这一点。

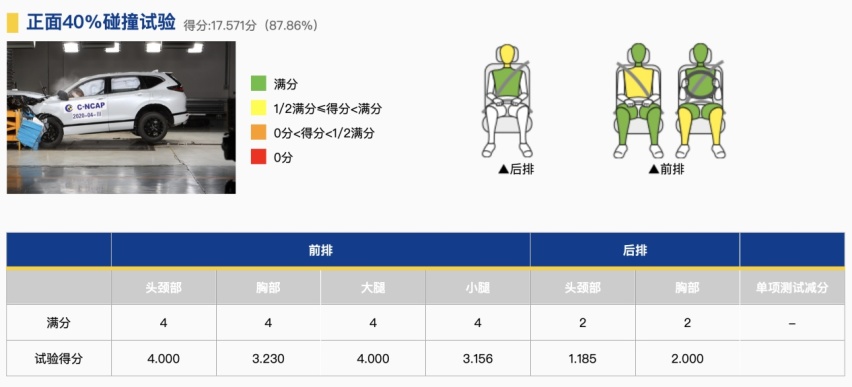

绕开了车身变形=安全性差这个伪科学之后,我们应该关注的又是什么呢?当然就是乘员的安全性,表现在碰撞测试里的就是假人的伤害数值。虽然C-NCAP被网友戏称为五星批发部,但很“遗憾”的是这也可能是为数不多的,有据可查且比较权威的测试机构之一了。

与其说C-NCAP是五星批发部不如说它是小学毕业考试更为恰当,本来就是本土化的公开测试标准,拿到一个不错的成绩难道不是顺理成章的事情?回顾皓影在C-NCAP的测试成绩也能看出这个标准只是定的不够变态,但实质上还是能够反应事实的。乘员保护的得分率达到了93.55%,并且在40%偏置碰撞测试成绩中,前排小腿位置的实验得分也确实是所有部位中最低的,为3.156分/4分。

回到视频中的测试来看,经历128km/h相对速度下真车对撞测试之后,假人小腿位置的状况确实难称非常理想,这一点和C-NCAP成绩中的趋势是基本相符的。但是之后在视频中列出的一些数据,对比美版CRV/本田皓影和美版RAV4/丰田威兰达伤害指数的做法似乎显得不太科学。在两个几乎完全不同的实验中,以及引入了诸多环境因素的条件下,仅考虑速度一个参数的变量去进行对照,几乎都谈不上误差的大小,而大概率根本就是错误的,因为两个实验的伤害指数根本就不是二次函数的简单线性关系。

最终得出“本田的中国特供车型相比北美缩水幅度比丰田相差巨大”这样的结论,本身也偏离了论证车辆安全性能的测试初衷,所以它无法证实皓影安全性能差的传言。

防患于未然 主动安全比是否禁撞更重要

碰撞测试并不是评判一辆车是否安全的唯一标准,汽车的碰撞安全有非常非常多的不确定性,实际道路的路况、碰撞的角度、碰撞的速度都是瞬息万变的变量,碰撞测试只是在特定场景下通过特定速度和角度来作为参考,并不能应用于所有用户的驾驶环境。

在正常驾驶过程中,当车辆即将发生碰撞时,我们不可能袖手旁观,驾驶者会下意识地做出转向、制动等一系列的补救措施,很难出现相对速度128km/h的极端情况,所以我们更应该着眼于发生碰撞前的预防工作,这才是避免人员和财产损失的正确思路。

汽车的安全性大致可分为三个阶段,第一是发生碰撞前防范,也就是多项主动安全配置的搭载;第二是碰撞过程中的损伤;第三是座舱内的硬物对人员的伤害。

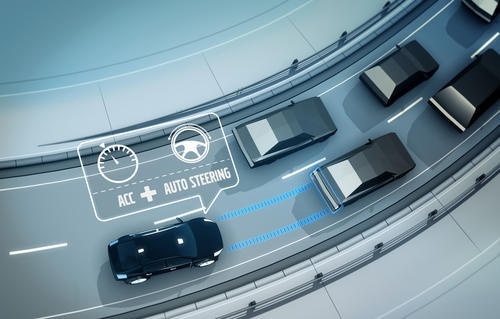

其中,第一项主动安全是优先于被动安全的,主动安全配置可以有效避免多数的碰撞事故,防患于未然,是当今汽车发展中重点的研发方向。如灯光技术、主动防碰撞安全系统、驾驶辅助系统等配置都是可以辅助驾驶员来避免碰撞的发生,这也是为什么所有厂家都在自动驾驶领域发力的原因之一。、

在主动安全配置方面,本田有安全超感(Honda Sensing),丰田有智行安全(TSS),两款辅助系统在安全性和实用性方面都有不俗的表现,无论在城市路况还是高速路况中都能让车辆提前预判潜在的危险,避免发生事故。

写在最后

综上所述,此次懂车帝策划的皓影威兰达双车对撞视频,因为缺乏足够的横向比较对象和标准的参考系,所以并不能证明皓影和威兰达的对撞测试结果究竟是好还是不好,只能说皓影在被动安全性能上还有一定的提升空间,并没有达到完美的状态。

而对于这种需要在严苛条件下完成的安全碰撞测试,在给友媒鼓掌之余,我们希望还是能由客观中立的第三方专业机构来进行操作,毕竟此类测试对于中国消费者的购车倾向具有重大的指导意义,唯有具备科学完善的评价体系,才能给到厂家和用户一个公正的结果。