我认为,理想造车远不如李想营销!

营销学上有一个专业词汇,叫做“负面营销”,解释为:一种异于常规营销方式的新型营销模式,它是逆向思维在营销活动中的新应用。

更具体地说,就是营销主体通过制造“负面”事件来引起媒体和消费者的评论、关注,趁机低成本地实现产品、品牌推广传播的目的。

理想汽车创始人李想就是深谙此道的高手。

8月29日,李想在成都举办理想汽车用户日活动上,多次爆粗口回应对于理想汽车选择增程式电动技术路线的质疑。

从互联网到新势力造车,李想作为80后企业家的代表人物,怎会不明白,大庭广众之下,聚光灯、麦克风一样不少,不避妇孺,出口成“脏”,是一件必然遭到更多人“口诛笔伐”的事。

但是,这所造成的负面新闻的轰动效应,不比某某“贵妇膏”,在“浪姐”里砸下了千万级的广告费,收获的用户关注度少。

李想这波营销干得“漂亮”!

当李想那略带石家庄口音的“TMD”之声,在成都露天音乐公园的上空“余音盘旋”,将绝未绝之际。一个德国人,不远万里来到中国,更不辞辛劳继续深入到西南重镇成都,为李想营造的即将消退的新闻热度再浇了一瓢热油,着实帮了李想一把。

估计此刻李想正在办公室里百思不得其解:这是什么精神?“国际主义”精神吗?

好吧,我们简要地回顾一下新闻:

9月8日,大众汽车品牌在成都举行了大规模的SUV产品试驾活动。活动中交流环节,大众集团中国区CEO、大众汽车品牌中国CEO冯思翰在谈论到不同的电动汽车技术路线时,他表示:增程式电动车从单车角度看具备一定的价值,但从整个国家和地球的角度来说,简直是“胡说八道”,是“最糟糕”的方案。发展电动车的最终目的是减少碳排放,但如果是用燃烧化石燃料(石油、天然气等)来发电,那根本没有必要这么做。

冯思翰话音刚落,大众集团中国研发部门负责人威德曼“补刀”说:即使对单车来说,增程式电动车也意义不大,是过时的技术。

10天之前,就在这座城市,李想竭力为自家的理想ONE(参数|询价)正名,不惜采用“别样手段”;10天之后,大众高管冯思翰“拍马而至”,就为要和李想来一次“针锋相对”?

窃以为,冯思翰这样做的可能性几乎为零。

第一,对于中国市场,冯思翰不是一个“二愣子”。

今年56岁的冯思翰,在大众有24年的工作履历。其中将近一半的时间,冯思翰都是在大众中国公司度过。从上汽大众,到一汽大众,冯思翰都有任职。2019年1月,冯思翰成为大众CEO迪斯钦点人选,任职大众集团中国区CEO。无论是中国汽车市场,还是中国人,冯思翰都相当了解,大概率下不会犯“文化差异”上的错误;

第二,找不到冯思翰针对李想或者理想汽车的理由。

冯思翰好歹也是大众集团的高管,既没有时间,也没有“心情”去怼一个仅有5年造车经历的后辈。虽然这位后辈常常“语不惊人死不休”,但人家也没针对大众啊。冯思翰没有必要没事找事。

所以,我们可以基本确定,冯思翰否定增程式技术路线,只是纯粹的从技术、市场角度谈出自己的观点,没有任何针对理想造车的意思。

当然,冯思翰在表达观点时,使用了相对激进的词汇,我们甚至可以怀疑,是因为大众集团内部的一些观点的异同,造成冯思翰略显激动的态度。

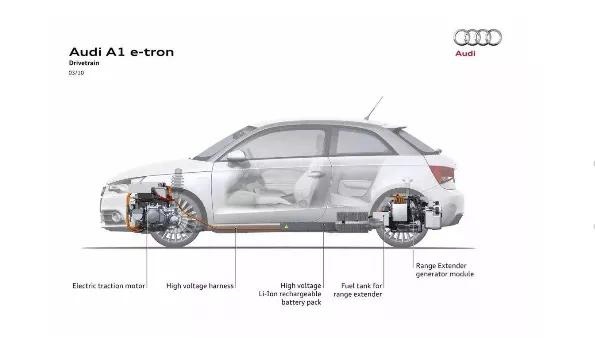

今年4月,奥迪零部件供应商马勒推出一款紧凑型增程器,为验证其实际驾驶性能和量产可行性,马勒对奥迪A1进行了改装。并把奥迪A1增程版样车运到了马勒上海总部园区内,开启了试驾活动。国内媒体一度以为,奥迪A1将推出增程式车型。

尽管这可能只是供应商的单方面行为,但不排除,在电动化进程中,在大众集团内部已经确立走纯电和插电式混合动力技术路线的前提下,还尚存一些零星的“杂音”。而冯思翰作为大众集团中国区CEO,这样的事情自然在他职务管辖范围之内。

但不管怎样,在李想眼中,冯思翰否定了增程式,就是否定了理想ONE。基于这套“政治正确”的理论,李想岂能坐视不理,理想汽车岂能视而不见?

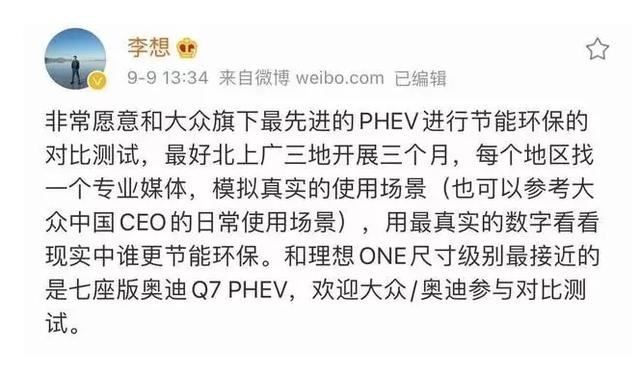

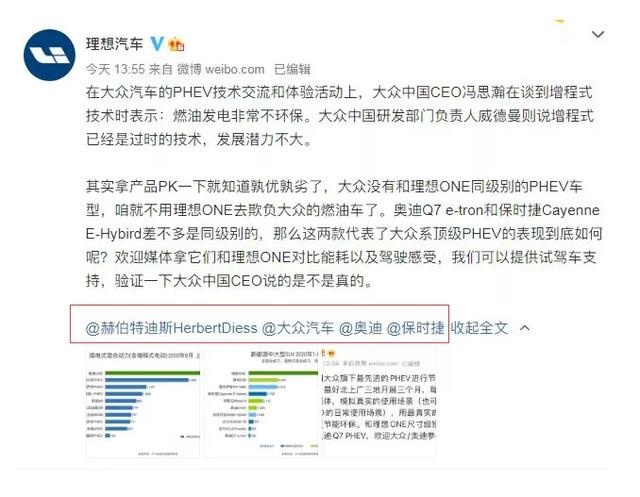

次日,李想在社交媒体回应:非常愿意和大众旗下最先进的PHEV进行节能环保的对比测试。并针对测试,给出了关于时间、地点、方式、样车选定等具体建议。

李想发文1分钟之后,理想汽车官方社交媒体发文,其大意同样指向“产品PK”。但官媒的派头显然不一样,@了大众集团CEO迪斯,大众汽车、奥迪、保时捷。其表达的意思非常明显:通报一下领导,接下来你我之间要PK的产品,你们爱咋选就咋选,我们都应下了,反正我们就理想ONE一辆车,任谁来都一样。

首先要为李想这次没有以“骂街”的方式作出回应,证明个人素养在进步,值得肯定。肯定之余,引发思索的是,李想携理想ONE执意要和大众PHEV产品PK,这背后的逻辑到底什么?

其一,李想的反应为什么如此迅速而强烈?

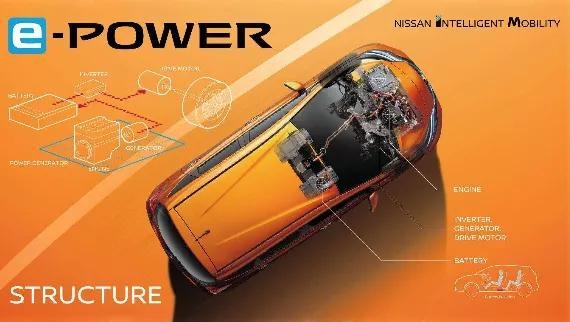

冯思翰否定了增程式的技术路线,但没有否定理想ONE。要说冯思翰打了谁的“脸”,从大众集团内部来看,或许是可能存在的极少数技术路线的异见者;放眼全球造车,坚持增程式技术路线的主机厂还有更大牌的日产,而且搭载日产E-POWER系统的产品也即将入华。

日产比理想汽车要更着急才对,日产内田诚都没吭声,李想却跳了出来。除了想增加理想ONE的曝光率之外,很难想到第二个答案。更何况,这次还蹭上了大众的热度。

其二,李想真心想PK吗?

答案是肯定的,李想真是想PK。因为,无论输赢,对理想汽车而言,都是“好”结果。赢了,李想会大书特书理想ONE在节能环保方面的卓越;输了,李想可以有“一万个”理由说明在PK过程中存在的不公平性。

如果PK真的实现,说到底,其性质就是一个“街头尬舞”,没有权威的第三方介入,结果有那么重要吗?

当然,李想把PK对象直指奥迪Q7(参数|询价) PHEV,其依据仅凭尺寸、油耗、级别来作为考量标准,这本身就是不专业的说法。

所以,无论PK结果如何,理想ONE,一辆发动机、动力电池、电控、电驱等核心部件都不是自己的增程式汽车,能够和车型定位、配置、机械性能、发动机技术、三电技术都要优于自己的奥迪Q7 PHEV“正面刚”,都已经是“胜利”了。理想ONE凭此一定会成为本年度最有新闻价值车型。

只是,李想真心想PK,大众会“无聊”到给这样一个机会吗?

其三,造车路线的问题,为什么成为李想不可触碰的“逆鳞”?

目前,基于技术路线的共识是,无论是串联式还是并联式混合动力技术,都是过渡期内的选择。未来,一定是以纯电或者燃料动力电池驱动为主要战略发展方向。唯一的悬念是过渡期的时长问题。

理想汽车当下能够形成一定销量,作为创始人的李想领着团队好好干,不就完事了吗?但是,李想现在的问题不是“好好干”可以解决的:

第一,理想汽车纳斯达克上市之后,市值一度飙升。谁都清楚,连特斯拉的市值都充满了泡沫,更遑论仅凭唯一产品支撑的理想汽车。现状容不得理想ONE有半点闪失。既然可以上市,为什么不可以退市?

第二,理想汽车解决了资金问题之后,李想着手推出第二款产品,定位于中大型SUV,仍然采用增程式技术。如果现在整个市场形成增程式技术路线被否定的氛围,遭罪的不仅仅是理想ONE,还有理想TWO,甚至理想THREE。李想能不着急吗?

第三,理想汽车最初确定增程式技术,是冒着较大的市场风险。现在看来,结果不好不坏。但理想汽车在几年之后,如果计划推出纯电产品,成功的概率将非常小。

除了本身缺乏技术底蕴之外,特斯拉、蔚来、小鹏、威马等等,同为新势力的纯电车已经建立了自己的庞大用户群,在“以增程式技术路线起家的理想汽车”这一“刻板印象”之下,名为“理想X”的纯电车能够多大胜算?

或许,在别人眼中不同技术类型的插混车都是过渡产品,但在李想眼中,却是自家产品所有的生命周期。为此,李想必须捍卫增程式技术路线最后的“尊严”。

基于上述,我们可以得出结论:

李想以及理想汽车,以“自信、笃定的表达方式”为外衣,掩盖着一颗“睚眦必报”的内心,“不怕事大,就怕没有事”的做派,暴露了其真实目的是,“让成都用户日的负面营销来得更长久些吧!”因为,你们输得起,我的理想ONE真的输不起。

李想这样做,当然有他的道理,但真的是最佳选择吗?

据媒体统计,仅仅最近半年内,理想ONE至少遭遇10次以上的质量事故,包括排放系统故障引发报警;因车辆物流模式在交付前没有解除,引发高速上不能加速;动力电池故障报警;仪表黑屏;刹车失灵;自燃、多次断轴,漏水等等。

就在理想汽车成都用户日之后的几天,理想ONE被曝出海拔4800米高原,水箱高温报警,防冻液仅剩四分之一,说好的驾驶理想ONE说走就走的旅程没有了。

所以,善意规劝李想:与其一门心思增加曝光率,大打营销牌,不如踏踏实实做好产品。或许,理想汽车的未来更经得起时间的检验。