上汽连推R品牌和智己汽车,还没迎敌就先自伤八百?

高端化转型已经成为了自主品牌的重要课题,作为课代表,长城的WEY和吉利的领克品牌率先做出榜样,各大传统车企和新势力相继发力展开激烈竞争,而作为新能源汽车毫无疑问的成为了主战场。

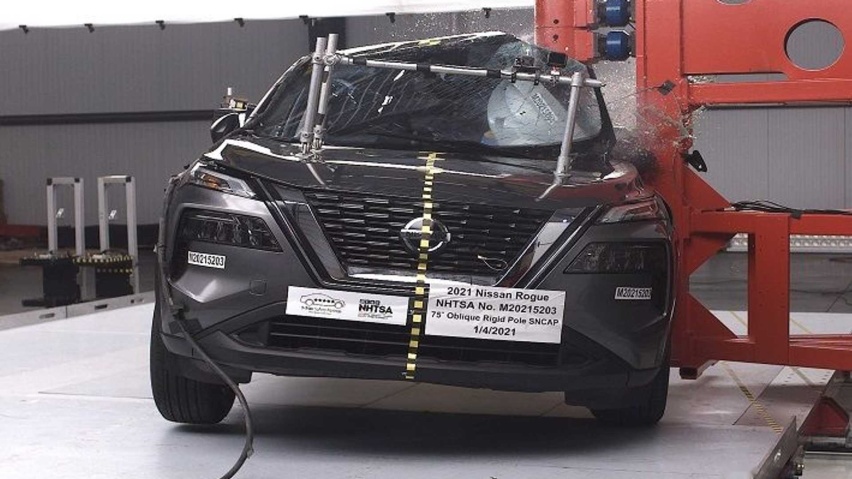

作为国内汽车的龙头,上汽集团却显得迟钝很多,虽然在2015年就投入了150亿来针对新能源汽车和智能化做出布局,产品规划也覆盖了A0级到B+级、从轿车到SUV。但直到2020年5月,上汽才发布了R品牌,当时对它的定义是“专注于中高端新能源汽车的品牌”。首款产品ER6在8月完成上市,在技术和智能化上有较高的水准,尤其是620km的续航和快充模式成为了新车的亮点,补贴后16.28-20.08万元也不算离谱。

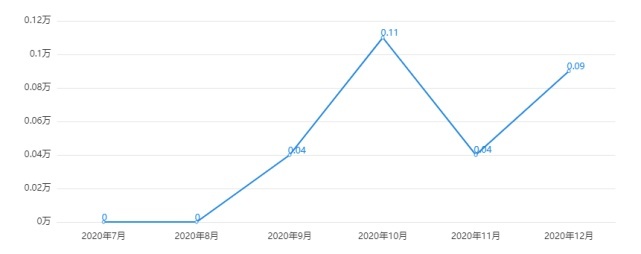

但是销量端来看,去年9月到12月的销量成绩分别为381/1124/405/910辆,相比于同级产品,以及新能源这个增量市场而言,显然是不够理想的。

随后,R系列推出了第二款产品——MARVEL-R,这是R标首款SUV车型,同时也是首款搭载5G技术的车型,最终的售价定格在21.98-23.98万元,直接对标比亚迪唐(参数|询价)EV和广汽埃安Aion LX(参数|询价)等车型,R汽车首席运营官姜辉对此预测道,“2021年ER6+MARVEL R(参数|询价)销量至少突破3万台”,按照ER6现在的成绩单来看,MARVEL R的月销量至少要达到2000+的水准。

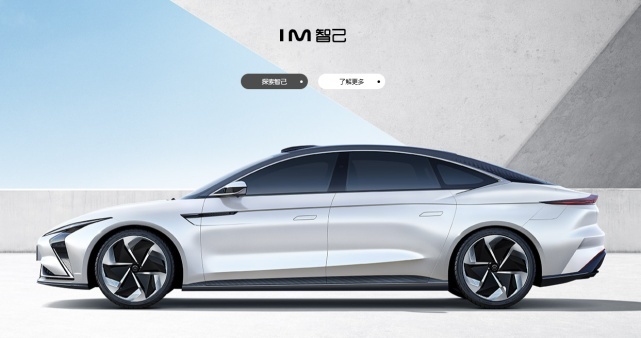

可令人意外的是,正当大多数人认为R系列就是上汽对于新能源布局的高端品牌时,智己汽车横空出世,这家由上汽集团、阿里巴巴集团和浦东新区三家联合注资的汽车公司,直接提升至内部的“一号工程”。从人员部署和投入水准来看,上汽集团对于智己汽车的重视程度要远远高于R品牌。

R品牌和智己汽车的诞生,相差了不过半年的时间,既然R系列本身就定位于中高端,上汽又何必推智己汽车呢?关于这点有诸多猜想,笔者认为比较靠谱的一点,是源自于内部双战略的竞争,这是投资者阿里巴巴的管用战术,任何一个看似可行的方案,都会由两个可靠的团队同时去做,最终获胜者完全取代失败者,腾讯也曾如此,我们常使用的微信、经常玩的王者荣耀等等,也都是由两个团队相互battle之后,才生存下来的。

但这个模式对于汽车行业,是否能行得通呢?阿里也好,腾讯也罢,他们内部竞争的大前提其实是自身在行业里几近于垄断的地位,说白了就是在两个优秀者中选择一个更顶尖的产品,而对于上汽来说,在新能源汽车领域,它绝对还称不上头号玩家,海外的特斯拉、国内传统车企的比亚迪、造车新势力的蔚来、理想和小鹏,甚至是威马、哪吒,都在销量端和产品布局上远胜于上汽。

而且相比于软件、游戏等行业,造车的成本要大的多,智己汽车和R品牌理论上是不可能共同平台和太多技术的,这意味着上汽要付出极大的成本和时间,1+1能否大于2,甚至能不能超过1都要打上一个问号。在这点上奇瑞一定深有体会,多生孩子未必就能打赢更多的架,反而是战斗力强的“孩子”才能闯出市场。

对于上汽而言,不得不面临着一个尴尬的处境,智己汽车到底该如何布局。现在的R品牌覆盖了20万上下的产品线,一辆轿车一辆SUV虽然销量不佳但也算稳扎稳打,直戳现在新能源汽车的主流消费区间,那么智己汽车究竟是越过这个价格区间,直接迈上更高端的30-40w,复刻蔚来的成功方案,还是和自家的R系列相互竞争呢?

这个本身是非常矛盾的,如果去竞争30-40w高端区间,虽然能保障两个品牌的差异化,但是这个价位的受众群体偏小,成功的概率也会低很多;而如果和R品牌竞争,2选1成功的概率会大一些,但是付出的代价也不会小,更何况对于新能源市场来说,上汽想要的不是内耗,而是外夺。

很显然,新能源汽车这个巨大的风口,上汽是绝对不愿意错过的。一下推出两大品牌,不管是另有目的还是情急之选,都看得出上汽的重视程度。至于如何树立内部关系,如何争夺更多的市场,我们唯有拭目以待。