脆弱的电芯,这个“正当”理由还能背锅多少次?

脆弱的电芯,这个“正当”理由还能背锅多少次?

电动汽车自燃频发,我们都想得到答案。你可能会问,答案每次不都公布了吗?

比如先前Model 3(参数|询价)在上海市某小区地下车库发生自燃并爆炸事件,特斯拉回应:“车辆系底部高压电池受到撞击后引发内部电芯损伤及短路起火。”

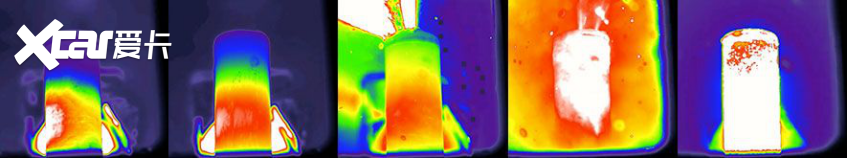

图注:从电芯开始起火和电芯导致起火是两种概念,“由电芯开始”不代表是本质原因。

我无奈:“看吧,脆弱的电芯,又一次推到了众人面前。”

为什么我会说“又一次?”

数数看,锂电池起火事故中,归因于电池包受撞击导致电芯损伤得是最多。比如2019年西安ES8自燃、2020年广州小鹏G3(参数|询价)自燃,都提到了电池损伤问题。

当然,道理是没错啦。锂电池的电极材料、电解质均是易燃物,其隔离膜很薄,只有(20~30)微米,因此容易损坏,导致内短路,产生的火花会瞬间点燃电解液,引发起火。像充电宝或者手机在重击之后也可能冒烟、起火,也是一样原因。

电芯真有这么脆弱吗?

从结构角度说,我们可以把电芯比作人体脏器。人体脏器虽然确实不经撞,但还是有一定的自我保护能力,电芯也是一样。

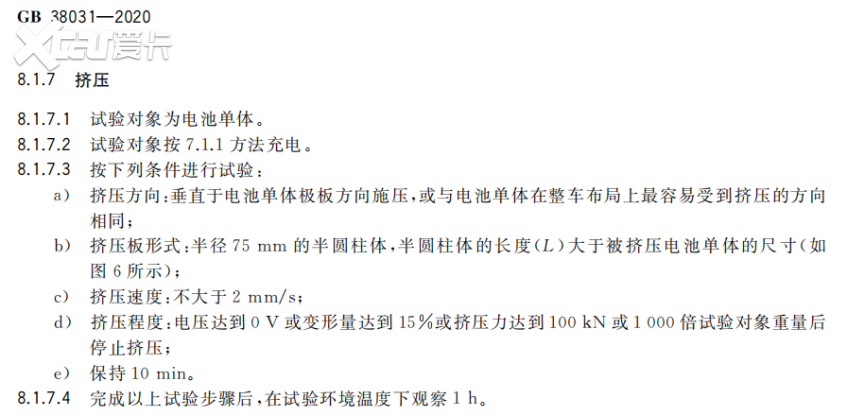

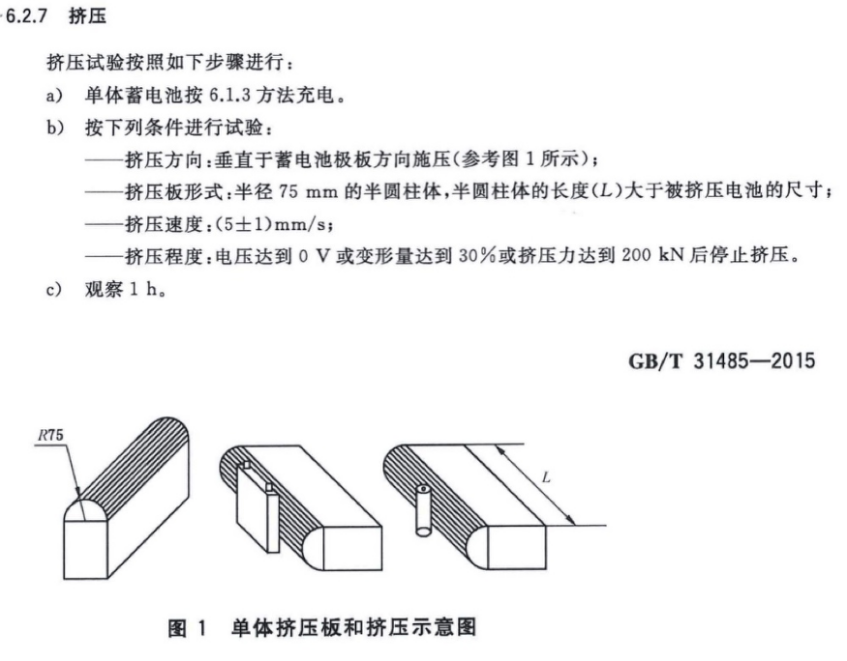

根据强制性国标GB38031《电动汽车用动力蓄电池安全要求》,电池单体、电池包或系统有设计相关的安全防护测试。单就电池单体项目,明确涉及到「冲击」的测试内容有“8.1.7挤压测试”。

当然,GB38031-2020是用来替代GB/T 31485-2015《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》和GB/T 31467.3-2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统—第3部分:安全性要求与测试方法》,我们不能完全用现在的标准去考核市售车,但GB/T 31485-2015的难度也是不低,电芯不是想当然的脆弱。

图注:GB/T 31485-2015的全称是《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法;GB/T 31467.3-2015的全称是《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统—第3部分:安全性要求与测试方法》。

电池包的防护水平如何?

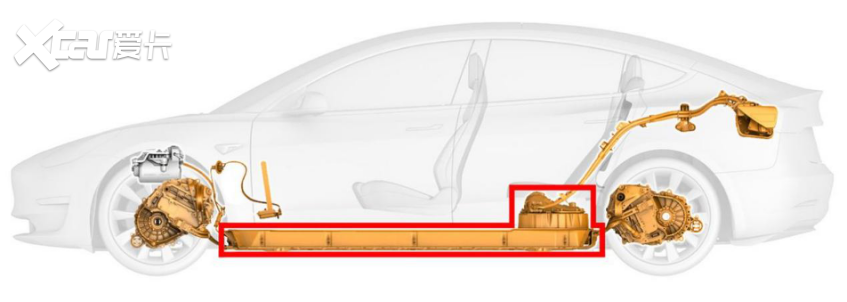

如果把电芯比作脏器,那电池包就是身体了。如果受到外力撞击,首先是身体受力,等力达到一定程度才有可能损伤脏器。

就电池包项目,明确涉及到冲击的测试内容有“8.2.1振动测试”、“8.2.2机械冲击”、“8.2.3模拟碰撞”、“8.2.4挤压测试”。

这四种测试手段各有侧重,是被撞了还是跑了颠簸路面,都给考虑进来。

我们知道国标只是汽车研发中一部分而已,企标也是重头戏。

除了GB38031,各企业也会有大量的安全防护测试。比如关于电池包的受力变形测试中,还有一项弯曲疲劳测试。

它的测试要求是将电池包装配在模拟电池包框架的工装上,通过液压设备对工装前端以一定加载力进行垂直方向的循环往复加载(约7000N负载循环),循环试验中及试验后检查电池包外观有无异常、变形或损坏,实验过程中保持BMS软件监测电池包运行有无异常。

图注:弯曲疲劳测试的测试状态,它模拟的是发生了高低方向的剪切。

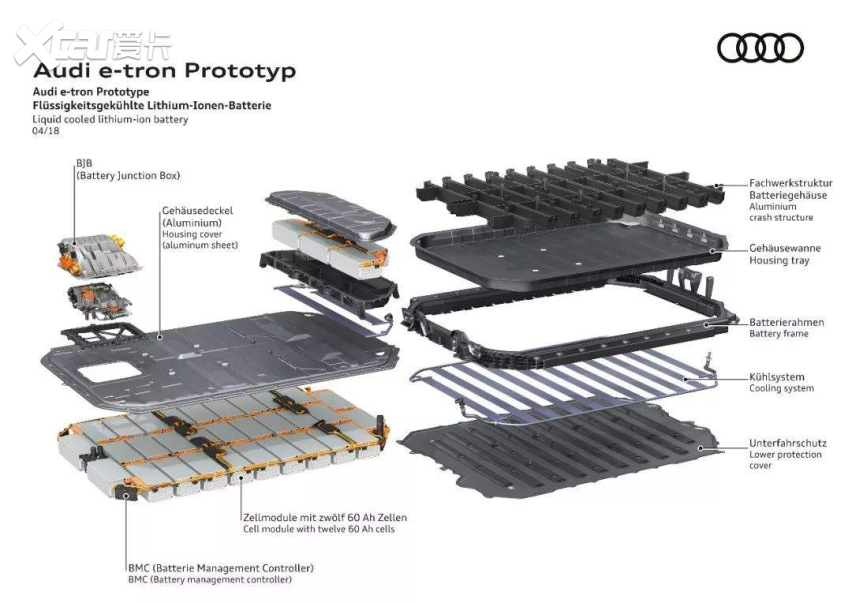

以奥迪为例,可以看到它的电池包是有网形结构来强化抗剪切能力的,这种结构是现在主流的设计思路。

总结以上,电芯或电池包并没有那么脆弱,有自我保护能力。不得不吐槽,以后的电池自燃事故调研报告应该更加详细一些,比如为什么损伤了,怎么损伤的,是车身结构设计不合理,还是强度不够,得给个说法吧。

一切都是为了“即时保护”?

严谨很重要,我们以上聊到的其实都是强调验证“即时保护”能力,方便大家逃离事故现场以及车子的检查。

现行的标准中,还没有严格到受撞击后一直不发生变化。比如GB38031-2020的大多标准都是在受力后的几小时内不会出现起火、爆炸的问题。所以说,如果是今天被撞了,好几天后出现自燃,标准没有做强制要求。

但人都有被撞后过一两天才出现内脏出血的情况,锂电池也有此可能。

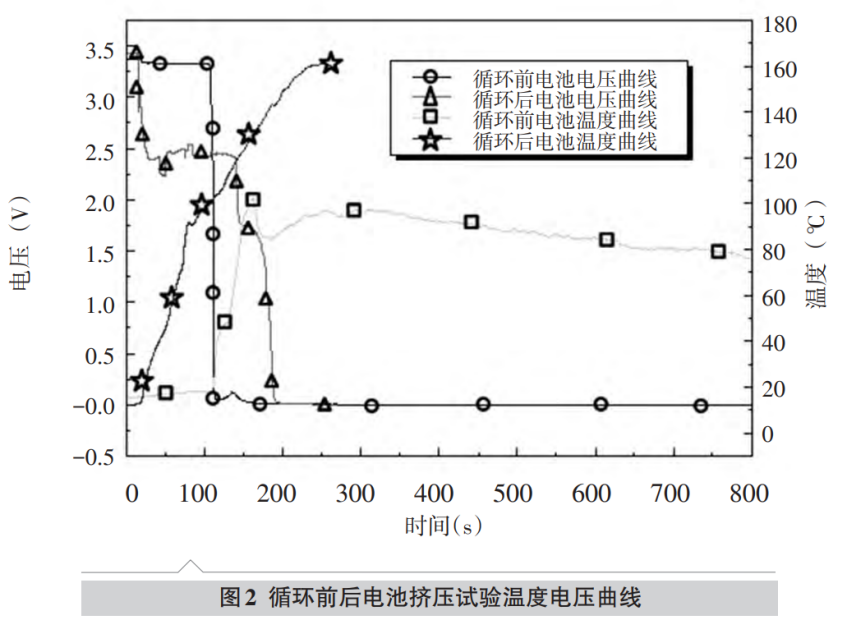

比如下面这个研究,它测试了某款电芯经过挤压测试后,如果继续使用,电池还安不安全。

我们知道疲劳是导致内伤爆发的关键原因,所以这里不是马上就做数据测试,而是先进行500次充放电循环,经过了这番折腾,测试发现温升由100℃左右升高到160℃左右,且电压无明显逐步下降趋势,安全性明显下降。

图注:当然了,也不是说所有电池都经不起折腾,这只是针对某款电池做的研究,你和泰森的抗击打能力肯定不一样吧?头部企业在这方面已经下了很大功夫,情况也没有这么糟糕。

总之,碰撞造成的起火隐患,在这些标准中没有明确提及。所以至少在法规层面,厂家是有理由给自己圆场的,不过电池管理系统是不是得出来挨训了?在笔者看来,电动汽车行驶中起火原因往往复杂,只是一句“电芯受损”并不足以说明全貌。

比如常见的几种原因就有:电池所采用的隔膜没有足够韧性防止形变导致的撕裂而发生电池内短路;电池模组的结构不合理;电池安全阀设置太紧,电池模块内部短路时不能及时释放热量,造成热失控。

图注:热失控指的是单体蓄电池放热连锁反应引起电池自温升速率急剧变化的过热、起火、爆炸现象。

除此外,电动汽车使用高压电路也要重点关注,它供电的设备主要有空调、电池、电机控制器、电机等。

像线路的短路、电池外短路或电池与固定带放电、高压线路接线端子的接触不良等是高压线路起火的主要原因。

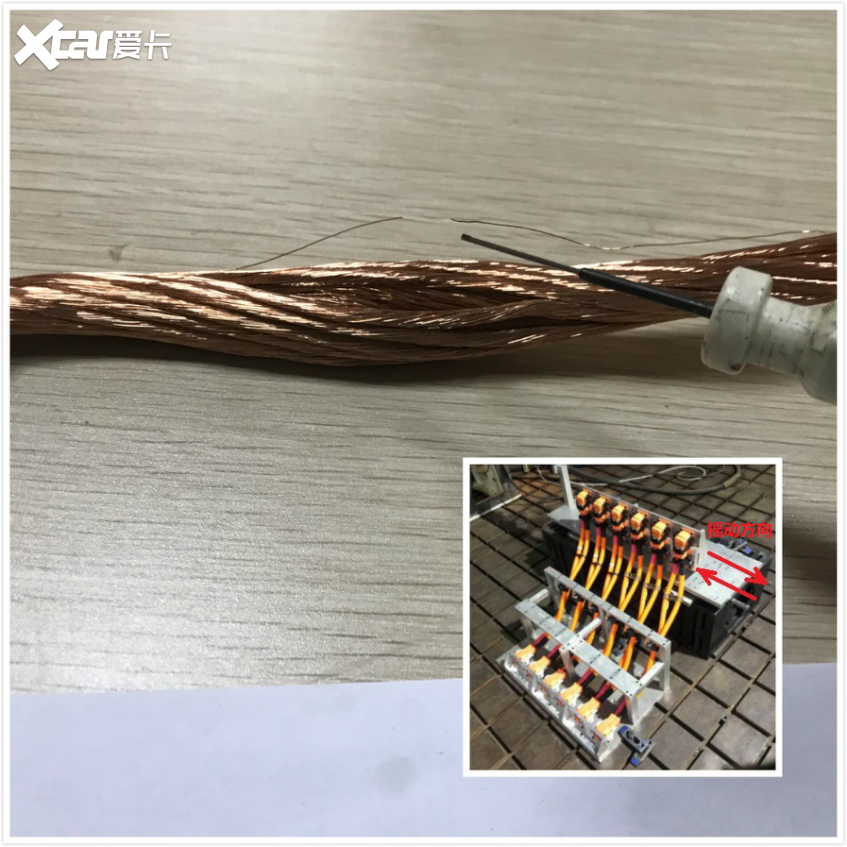

不要觉得这是危言耸听,在高压线束的研发验证中,会特别注意“振动、摇动”这些工况对高压线束的影响。比如下图这个测试,就在经过24h的持续摇动后,发现有一根线芯发生了断裂。

图注:当然了,这类测试都是“放大型”测试,24h相当于实际使用中几年的损耗了。

AL频道小结

今天我们的讨论主要是针对行驶中的自燃问题,电芯固然有其脆弱的一面,但安全保护装置不是吃干饭的,应该有的功效要发挥出来才对。黄金24小时的公关周期固然重要,但就笔者从相关消防朋友那里得到的消息,极短时间很难直接认定为电芯问题。

图注:因为是设计必备环节,有风险,大家也只能担着。

忍不住腹黑几句:“把事故原因直接推到电芯受撞击上,还挺巧妙。因为甭管是不是如此,好处是大家相对能接受。因为根据现有的情况,电池包放置于地板就是最佳选择,但不可避免地会增加电池包磕碰风险。我们是不是很少怪罪老妈做饭不好吃,因为很多没得选呀,想吃就得担风险嘛。”

汽车安全事故原因的追溯应该遵循下象棋逻辑,应该先有步骤1,再有步骤2,以此类推......如果这种大家都开始这种惯用解释了,谁还会在意真相呢?