3.15面面观:车辆自身故障,消费者维权难等依旧未能妥善解决

来源:独家引擎

2021-03-09 12:48:23

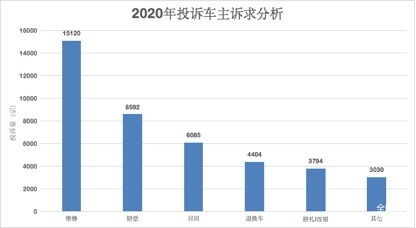

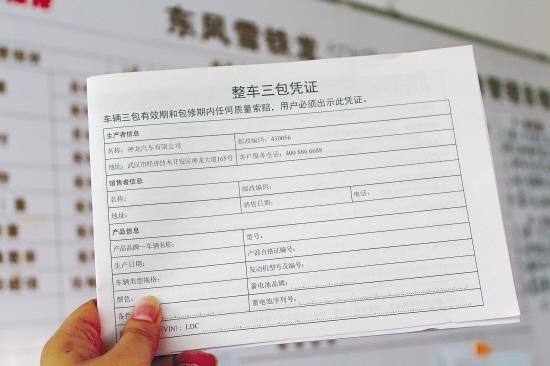

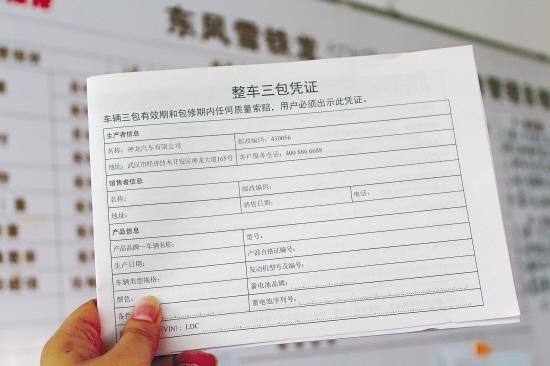

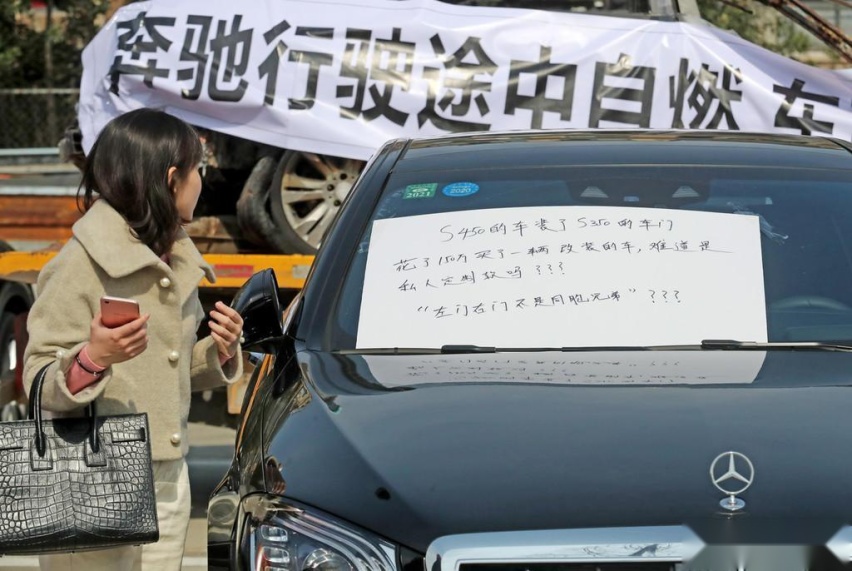

一款汽车是否靠谱,除了本身的品质外,还应包含使用期内的维修和时间成本等综合因素的影响。与此同时,随着国内汽车产业的不断成熟,消费者对于车辆的诉求与维权大部分还是理性对待的。据相关数据统计,车辆的维修占比最大,占比39.15%;而诉求赔偿以及召回占比分列二、三位。 从数据可知,面对车辆的故障,大多投诉者要求的是维修。要求维修是因为消费者相信售后的技术,此时车企在解决投诉时,应以帮助投诉者解决车辆问题为主。而诉求为赔偿的投诉者主要是要求赔偿多次往返维修站的交通费、误工费以及车主认为不合理的维修费用等;可以看出车主的诉求在往理性方向发展,汽车三包的实施也为车主维护合法权益提供了有力的保障。消费者维权的难点首先,三包退换条件较为苛刻要知道,并不是所有车都可以参与三包。汽车三包只适用于2013年10月1日之后购买,拥有购车发票和汽车三包凭证的车辆,并且只适用于私家车。退换车需要在特定期限,甚至是特定环节和时间点才能够达成,相当苛刻。比如,开具发票日起60日内或行驶3000公里以内(先到为准)者,车辆转向系统失效、制动系统失效、车身开裂或燃油泄漏的;车辆发动机和变速箱同一主要部件维修更换两次后仍不能正常使用的。注意:是同一部件,发动机、变速箱与其主要零件更换次数不重复计算;修车时间超过35天,因同一质量问题累计修理超过5次的。

从数据可知,面对车辆的故障,大多投诉者要求的是维修。要求维修是因为消费者相信售后的技术,此时车企在解决投诉时,应以帮助投诉者解决车辆问题为主。而诉求为赔偿的投诉者主要是要求赔偿多次往返维修站的交通费、误工费以及车主认为不合理的维修费用等;可以看出车主的诉求在往理性方向发展,汽车三包的实施也为车主维护合法权益提供了有力的保障。消费者维权的难点首先,三包退换条件较为苛刻要知道,并不是所有车都可以参与三包。汽车三包只适用于2013年10月1日之后购买,拥有购车发票和汽车三包凭证的车辆,并且只适用于私家车。退换车需要在特定期限,甚至是特定环节和时间点才能够达成,相当苛刻。比如,开具发票日起60日内或行驶3000公里以内(先到为准)者,车辆转向系统失效、制动系统失效、车身开裂或燃油泄漏的;车辆发动机和变速箱同一主要部件维修更换两次后仍不能正常使用的。注意:是同一部件,发动机、变速箱与其主要零件更换次数不重复计算;修车时间超过35天,因同一质量问题累计修理超过5次的。 此外,新消法的二十四条规定就和汽车三包在法律层面上有了一定的冲突,而且,汽车三包法规是部门规章,而新消法则属于国家法律,在这种情况下,面对纠纷应采用何种规定进行处理,仍有待相关部门给出权威的解释。其次,维权成本高,效率低下针对有争议的投诉,消费者想要维权,往往需要付出高昂的检测费、鉴定费。此外,相关鉴定报告也并非唾手可得,一旦遭遇经销商和厂商之间互踢皮球,消费者往往要付出高昂的经济成本和时间成本。

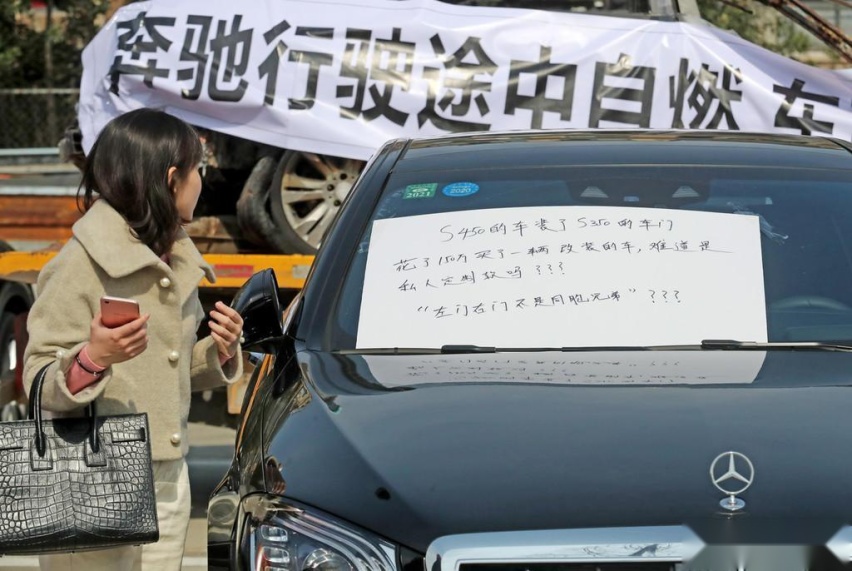

此外,新消法的二十四条规定就和汽车三包在法律层面上有了一定的冲突,而且,汽车三包法规是部门规章,而新消法则属于国家法律,在这种情况下,面对纠纷应采用何种规定进行处理,仍有待相关部门给出权威的解释。其次,维权成本高,效率低下针对有争议的投诉,消费者想要维权,往往需要付出高昂的检测费、鉴定费。此外,相关鉴定报告也并非唾手可得,一旦遭遇经销商和厂商之间互踢皮球,消费者往往要付出高昂的经济成本和时间成本。 如此往复,车主的维权决心慢慢被消耗殆尽,最终或只能无奈的接受强势的车企以及经销商并不公平的处理结果。最后,配件和易损件无保障我们都知道,如雨刮器、刹车片、发动机皮带和滤芯等部件,目前均有厂商自行规定,缺乏统一性的强制性国家标准。

如此往复,车主的维权决心慢慢被消耗殆尽,最终或只能无奈的接受强势的车企以及经销商并不公平的处理结果。最后,配件和易损件无保障我们都知道,如雨刮器、刹车片、发动机皮带和滤芯等部件,目前均有厂商自行规定,缺乏统一性的强制性国家标准。 值得一提的是,汽车轮胎的保修、包换目前并没有纳入汽车三包之中,这导致轮胎维权存在“三宗罪”。首先是轮胎质保期没有统一标准。其次,部分企业理赔采用的所谓“国家标准”,实际上是行业协会于《理赔要求》出台之前制定的《汽车轮胎理赔工作管理办法》,并不能完全保障消费者的合法权益。第三,轮胎出现质量问题,都由生产厂家自行鉴定,但结果让人难以信服。值得庆幸的是,在疫情的影响之下,大多车企都加强了自身的售后服务。比如,推出无接触式保养、免费上门提车等项目,一定程度上提高了服务的质量,投诉的满意度也呈上升的趋势。但车辆品质是一个长期的过程,经销商、车企与消费者之间的矛盾仍然存在,也必将长期存在。

值得一提的是,汽车轮胎的保修、包换目前并没有纳入汽车三包之中,这导致轮胎维权存在“三宗罪”。首先是轮胎质保期没有统一标准。其次,部分企业理赔采用的所谓“国家标准”,实际上是行业协会于《理赔要求》出台之前制定的《汽车轮胎理赔工作管理办法》,并不能完全保障消费者的合法权益。第三,轮胎出现质量问题,都由生产厂家自行鉴定,但结果让人难以信服。值得庆幸的是,在疫情的影响之下,大多车企都加强了自身的售后服务。比如,推出无接触式保养、免费上门提车等项目,一定程度上提高了服务的质量,投诉的满意度也呈上升的趋势。但车辆品质是一个长期的过程,经销商、车企与消费者之间的矛盾仍然存在,也必将长期存在。

从数据可知,面对车辆的故障,大多投诉者要求的是维修。要求维修是因为消费者相信售后的技术,此时车企在解决投诉时,应以帮助投诉者解决车辆问题为主。而诉求为赔偿的投诉者主要是要求赔偿多次往返维修站的交通费、误工费以及车主认为不合理的维修费用等;可以看出车主的诉求在往理性方向发展,汽车三包的实施也为车主维护合法权益提供了有力的保障。消费者维权的难点首先,三包退换条件较为苛刻要知道,并不是所有车都可以参与三包。汽车三包只适用于2013年10月1日之后购买,拥有购车发票和汽车三包凭证的车辆,并且只适用于私家车。退换车需要在特定期限,甚至是特定环节和时间点才能够达成,相当苛刻。比如,开具发票日起60日内或行驶3000公里以内(先到为准)者,车辆转向系统失效、制动系统失效、车身开裂或燃油泄漏的;车辆发动机和变速箱同一主要部件维修更换两次后仍不能正常使用的。注意:是同一部件,发动机、变速箱与其主要零件更换次数不重复计算;修车时间超过35天,因同一质量问题累计修理超过5次的。

从数据可知,面对车辆的故障,大多投诉者要求的是维修。要求维修是因为消费者相信售后的技术,此时车企在解决投诉时,应以帮助投诉者解决车辆问题为主。而诉求为赔偿的投诉者主要是要求赔偿多次往返维修站的交通费、误工费以及车主认为不合理的维修费用等;可以看出车主的诉求在往理性方向发展,汽车三包的实施也为车主维护合法权益提供了有力的保障。消费者维权的难点首先,三包退换条件较为苛刻要知道,并不是所有车都可以参与三包。汽车三包只适用于2013年10月1日之后购买,拥有购车发票和汽车三包凭证的车辆,并且只适用于私家车。退换车需要在特定期限,甚至是特定环节和时间点才能够达成,相当苛刻。比如,开具发票日起60日内或行驶3000公里以内(先到为准)者,车辆转向系统失效、制动系统失效、车身开裂或燃油泄漏的;车辆发动机和变速箱同一主要部件维修更换两次后仍不能正常使用的。注意:是同一部件,发动机、变速箱与其主要零件更换次数不重复计算;修车时间超过35天,因同一质量问题累计修理超过5次的。 此外,新消法的二十四条规定就和汽车三包在法律层面上有了一定的冲突,而且,汽车三包法规是部门规章,而新消法则属于国家法律,在这种情况下,面对纠纷应采用何种规定进行处理,仍有待相关部门给出权威的解释。其次,维权成本高,效率低下针对有争议的投诉,消费者想要维权,往往需要付出高昂的检测费、鉴定费。此外,相关鉴定报告也并非唾手可得,一旦遭遇经销商和厂商之间互踢皮球,消费者往往要付出高昂的经济成本和时间成本。

此外,新消法的二十四条规定就和汽车三包在法律层面上有了一定的冲突,而且,汽车三包法规是部门规章,而新消法则属于国家法律,在这种情况下,面对纠纷应采用何种规定进行处理,仍有待相关部门给出权威的解释。其次,维权成本高,效率低下针对有争议的投诉,消费者想要维权,往往需要付出高昂的检测费、鉴定费。此外,相关鉴定报告也并非唾手可得,一旦遭遇经销商和厂商之间互踢皮球,消费者往往要付出高昂的经济成本和时间成本。 如此往复,车主的维权决心慢慢被消耗殆尽,最终或只能无奈的接受强势的车企以及经销商并不公平的处理结果。最后,配件和易损件无保障我们都知道,如雨刮器、刹车片、发动机皮带和滤芯等部件,目前均有厂商自行规定,缺乏统一性的强制性国家标准。

如此往复,车主的维权决心慢慢被消耗殆尽,最终或只能无奈的接受强势的车企以及经销商并不公平的处理结果。最后,配件和易损件无保障我们都知道,如雨刮器、刹车片、发动机皮带和滤芯等部件,目前均有厂商自行规定,缺乏统一性的强制性国家标准。 值得一提的是,汽车轮胎的保修、包换目前并没有纳入汽车三包之中,这导致轮胎维权存在“三宗罪”。首先是轮胎质保期没有统一标准。其次,部分企业理赔采用的所谓“国家标准”,实际上是行业协会于《理赔要求》出台之前制定的《汽车轮胎理赔工作管理办法》,并不能完全保障消费者的合法权益。第三,轮胎出现质量问题,都由生产厂家自行鉴定,但结果让人难以信服。值得庆幸的是,在疫情的影响之下,大多车企都加强了自身的售后服务。比如,推出无接触式保养、免费上门提车等项目,一定程度上提高了服务的质量,投诉的满意度也呈上升的趋势。但车辆品质是一个长期的过程,经销商、车企与消费者之间的矛盾仍然存在,也必将长期存在。

值得一提的是,汽车轮胎的保修、包换目前并没有纳入汽车三包之中,这导致轮胎维权存在“三宗罪”。首先是轮胎质保期没有统一标准。其次,部分企业理赔采用的所谓“国家标准”,实际上是行业协会于《理赔要求》出台之前制定的《汽车轮胎理赔工作管理办法》,并不能完全保障消费者的合法权益。第三,轮胎出现质量问题,都由生产厂家自行鉴定,但结果让人难以信服。值得庆幸的是,在疫情的影响之下,大多车企都加强了自身的售后服务。比如,推出无接触式保养、免费上门提车等项目,一定程度上提高了服务的质量,投诉的满意度也呈上升的趋势。但车辆品质是一个长期的过程,经销商、车企与消费者之间的矛盾仍然存在,也必将长期存在。